kisa 垂直方向に強い場所を利用しないと振動を逃がせません。

木材が貼り難い場合は、添え木など補助材を工夫すればOKです。

添え木には振動は逃げません。

アドバイスおおきにです。吉野杉の角材が手許にありますが、探索では6cm角のサイコロ型がいいようなのでDIY店でカットしてもらおうと思います。小音量でも安定した厚みと立体感のある音が出るようになってきましたので、このチューンもかなり楽しみです!

(神殿も柱が要です)

なお、当初こちらと同じような分厚いのを四辺に組む方法も思い付いたのですが・・・

http://ogikuboseikatsu.blog14.fc2.com/blog-entry-547.html

マイシステムでは現状、TV画面にかなり被るし、ここまでやるならモーターとプーリー、電源を外に出す大改造をした方がノイズやモーター震動から回避させるためにもいいと思います。

ところで、上記ブログでも仰っておられる

「70年代では聴こえていなかった、そこで演奏してる映像のような音場や立体感」

に例えられる音。これこそ、最近数千円で入手した1973年発売の名機が、現在我が家で奏でている音です。今の装置とレコードでしか「見えない音」が,Ge3チューンを進めるごとに駄耳の私にも見えてきました。

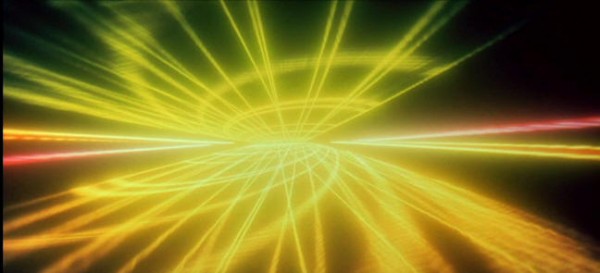

そう、この写真のレイア姫が等身大になった感じ?!(装置のGe値が上がるとこの写真のようなフォログラム画像に、色がついて2K⇒4Kといった感じで解像度や奥行も向上するようです)

↓

CDしか知らない若い方はもちろん、アナログ世代の方もぜひGe3チューンで「レコードでこそ見える音楽」に挑戦してください。いや録音と装置によっては「音楽空間の中に入る」「タイムトンネル」に近いかもW

進化する音に遭遇した瞬間「見えた」ものは・・・

「Hope! 」(映画SWローグワン、レイア姫の台詞より)