asosan

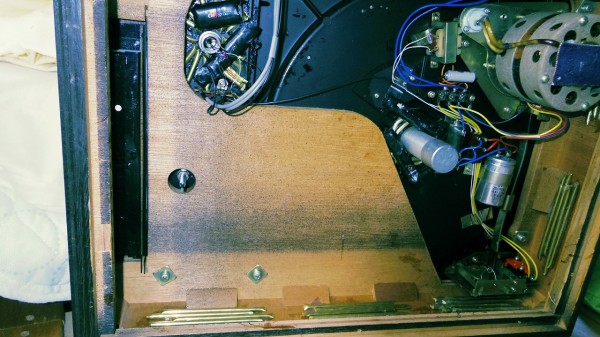

木枠フレーム真鍮パイプ補強チューン完了しました!

補強部のアップです。エポキシをたっぷり使いコテコテにしますが、4辺を転がしながら作業するので、テープによる一時固定補強推奨。

接着剤は、5分速乾タイプで量もたっぷり、アマゾンで千円で買えるこちらの80gタイプがお薦めです。

http://www.cemedine.co.jp/product/domestic/epoxy/highsuper_5.html

音の変化は、今回の土台チューン中最高。未だハイ上がりに聴こえていた吹奏楽名盤(1960年バーンスタイン指揮「グローフェ」大ホール収録本物ステレオ録音)の再現能力が明確にアップしました。ハイ上り改善は勿論ですが、響きが泉のように湧き出始め、その変化を一言で表現すると「大地」にスピーカーを鎮座させた時のようです。

広大なホールと楽団が眼前に3Dで浮かび上がり、演奏者とその陰影が見え・・・ん?響きか、ウブゲ?!気配みたいなんが首振り人形みたいに蠢くのがリアルで素敵です。施工2日眼の現在、さらによくなり、低音の量と解像度も向上。

ただ、分厚い量感はまだ得られておらず、NAS収録同アルバム並の低音と、これにたっぷり含まれる「氣」の再現が今後の課題ですが、アナログオンリーの味わいに、次はどこをチューンしようかとワクワクしてますw

今回の土台チューンで改めて実感されたのは、建築や銃座に同じく

「インフラ(土台)の重要性」

です。土台を固めると、その他のGe3グッズの能力も最大限に引き出されているのが良く判ります。

ゆえに「大地」や「雲泥」、「鼓粒」「大黒アゲハ」は、音楽がハートを射抜く為の足許から外せない必須アイテムと感じられた次第です。

MR-611の開発者にこの音を聴いてほしいなw

きささん、凄い技術の伝授おおきにです。